共通テスト「数学」の文字数が急増!時間配分と読解対策が大切

公開日:2023.01.06

最終更新日:2024.10.08

この記事は3052文字です。

約3分で読めたら読書速度1200文字/分。

2021年から実施されている大学入学共通テストは、国語以外でも読解力が問われる内容となっています。数学ではセンター試験に比べて文章量が大幅に増加し、時間が足りないといった声も聞かれました。また、見慣れない場面設定の問いも出題され、文章読解に手間取り、計算にたどり着くのに時間がかかった受験生も多いのではないでしょうか。

文章量の多い数学には、どういった対策が必要か検討してみましょう。

目次

大学入試 数学問題の文字数と平均点推移

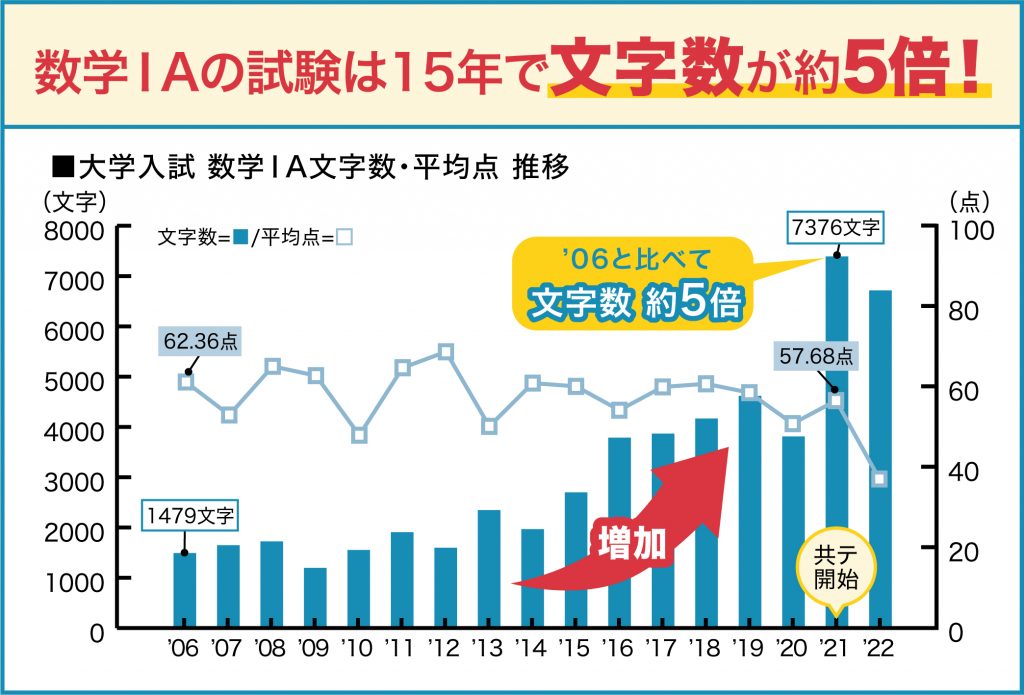

数学ⅠAの試験は15年で文字数が約5倍

数学ⅠAの試験では、2006年では1,479文字でしたが、大学入学共通テスト(以下 共通テスト)が開始された2021年には7,376文字でした。2006年から徐々に文字数は増えており、15年で約5倍に増えています。

計算といった知識を問う問題だけでなく、具体的な場面設定や会話文などが出題されたことで、全体の文字数が急増する結果となりました。

2022年実施の共通テストでは平均点が急落

数学Ⅰ・Aの平均点は37.96点と2021年からマイナス20点もの急落。数学Ⅱ・Bでも平均43.06点となり、昨年比マイナス16点となりました。

| 2021年 | 2022年 | 前年度比 | |

|---|---|---|---|

| 数学 I・A | 57.68点 | 37.96点 | -19.72点 |

| 数学 Ⅱ・B | 59.93点 | 43.06点 | -16.87点 |

しかし、2021年に比べると2022年の文字数は2,000文字ほど減っています。2020年の内容には、会話文の読み取りや、歩行者と自転車がある規則に基づき移動する距離に関しての問題など、目新しい設定が出題されました。計算する前の文章読解の難易度が上がったことが、平均点急落の要因だと考えられます。

単純に問題を解くだけではなく、初めて見る文章では問題文の理解に時間がかかります。速読力と読解力を兼ね備えた上で、時間配分を考えて取り組むことが大切です。

対策1:時間配分を考える

配点と時間を意識して問題を解く練習をする

共通テストでは、日常を想定した場面設定が出題されています。「花子」「太郎」の会話文も登場し、気を取られて思った以上に時間がかかったという受験生もいたのではないでしょうか。

問題量の増えた共通テスト 数学では、配点も考慮しながら、今まで以上に時間を意識して取り組む必要があります。

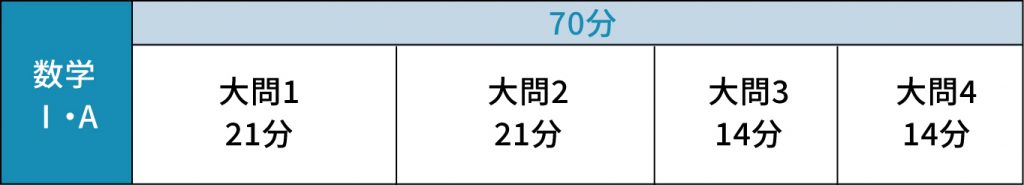

数学Ⅰ・Aの時間配分例

数Ⅰ・Aでは、大問1・大問2が合計60点で、全体の60%が割り振られています。

そのため、単純に考えると試験時間の60%である42分を割り当てることができます。残りの大問2つは14分ずつで解けば間に合います。

共通テスト数学 Ⅰ・A(70分)

・大問1 数Ⅰ(必答、小問集合) 30点・大問2 数Ⅰ(必答、小問集合) 30点

・大問3 数A(選択) 20点

・大問4 数A(選択) 20点

・大問5 数A(選択) 20点

時間配分例

数学Ⅱ・B の時間配分例

数学Ⅱ・Bも、問1・大問2は合計60点です。試験時間は60分なので、60%である36分を割り当てる事ができます。残りの大問2つは12分ずつで解けば間に合います。

共通テスト数学 Ⅱ・B(60分)

・大問1 数Ⅱ(必答、小問集合) 30点・大問2 数Ⅱ(必答、小問集合) 30点

・大問3 数B(選択) 20点

・大問4 数B(選択) 20点

・大問5 数B(選択) 20点

時間配分例

数学Ⅱ・B,C(2025年から)の時間配分例

2025年実施分からは、数学Ⅱ・B,Cとなり試験時間は70分に変更されます。大問3までは必答、大問4〜7はいずれか3問を選択にとなり、配分に注意が必要です。

大問1、2は全体の15%である約10分、大問3は22%である約15分の時間が割り当てられます。残りの大問3つは16%である11分ずつで解くことになります。

共通テスト数学 Ⅱ・B,C(70分) ※2025年から

・大問1 数Ⅱ(必答、小問集合) 15点・大問2 数Ⅱ(必答、小問集合) 15点

・大問2 数Ⅱ(必答、小問集合) 22点

・大問4 数B(選択、数列) 16点

・大問5 数B(選択、統計的な推測) 16点

・大問6 数C(選択、ベクトル) 16点

・大問7 数C(選択、平面上の曲線と複素数平面) 16点

時間配分例

参考: 令和7年度大学入学共通テスト試作問題『数学Ⅱ,数学B,数学C』(PDF)

試験では見直し時間も確保したいですよね。さらに、苦手な問題や得意な問題は人それぞれなので、自分に適した時間配分を考えてみましょう。

対策2:読解力を身につける

数学にも必要な読解力を、アプリで鍛える方法

共通テストでは、問われている解答を導き出す式を組み立てるために、まずは文章を読み解く必要があります。この読解でつまずいてしまうと、計算問題までたどりつけません。

そのため、計算を正確に行う処理能力だけでなく、時間を意識して解くトレーニングを行うことがおすすめです。

日本速読解力協会が提供する「速読解力講座」では、読解に必要な基礎的な力を体系的に鍛える事ができます。読解力の養成は文章の増加傾向にある共通テスト、全ての教科の受験対策として有効です。また、時間の限られた試験で実力を発揮するための、処理能力を高めるトレーニングも搭載しています。

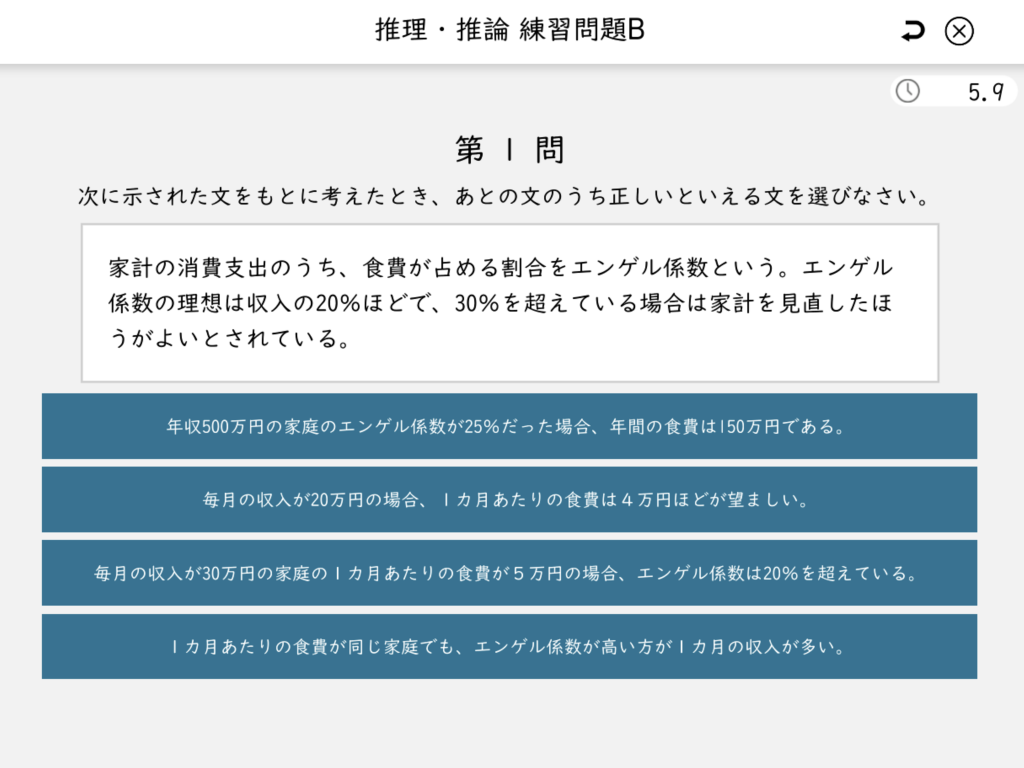

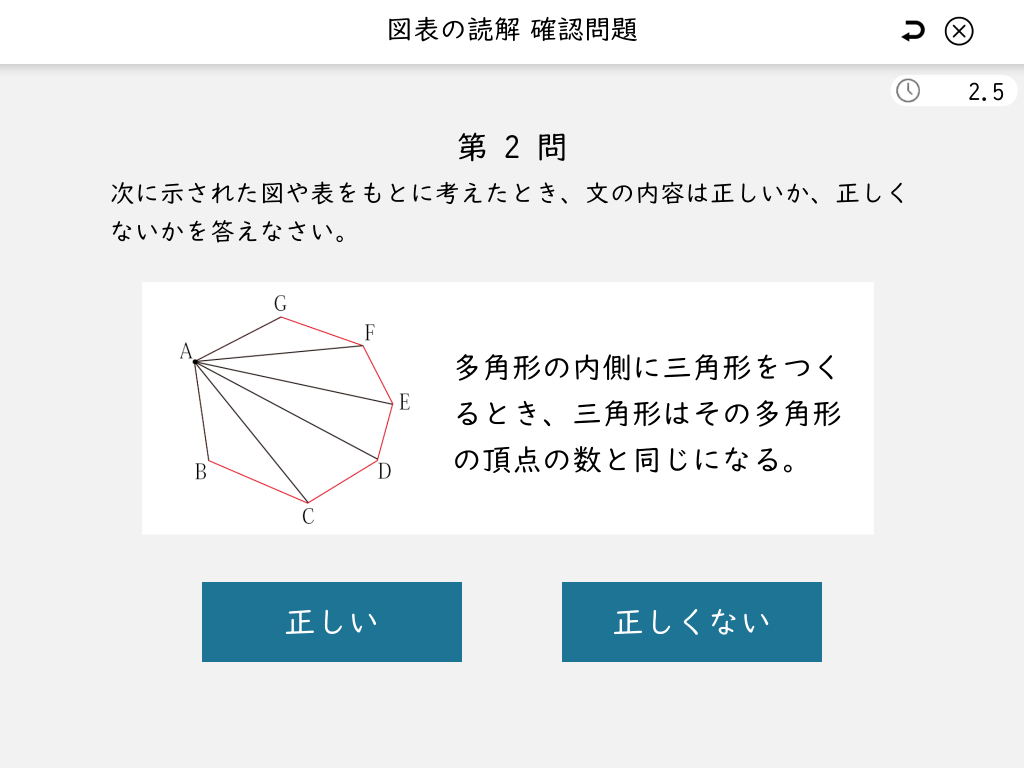

基礎的読解力トレーニング

基礎的読解力 推理・推論

基礎的読解力 図表の読解

能力トレーニング

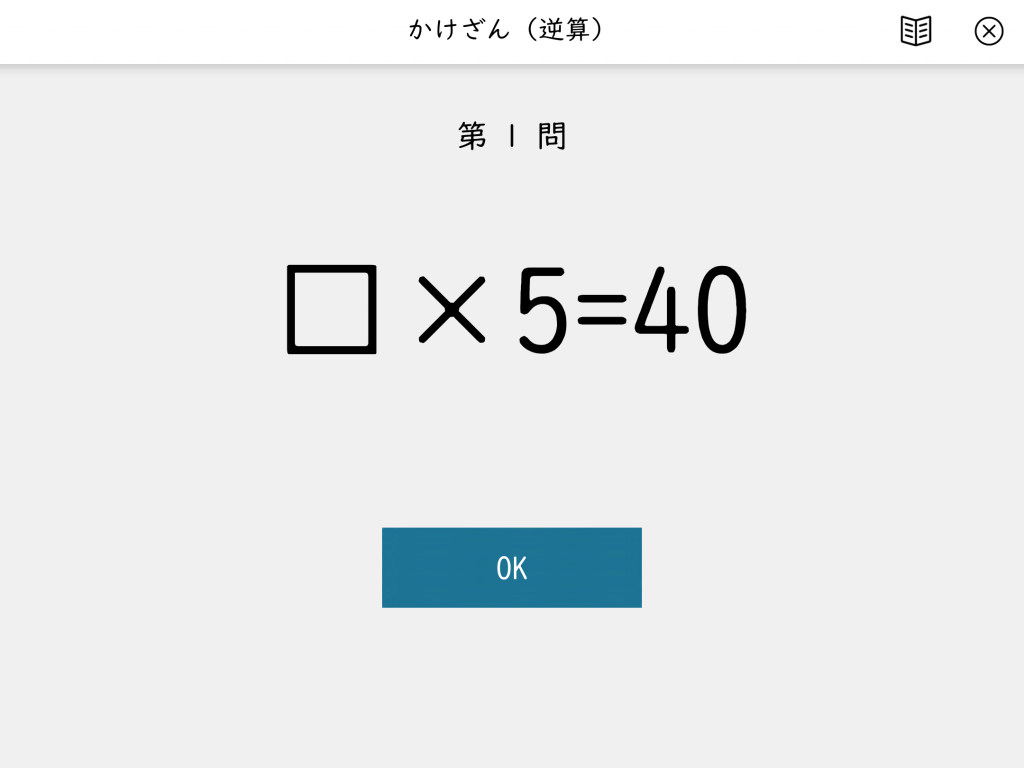

かけざん

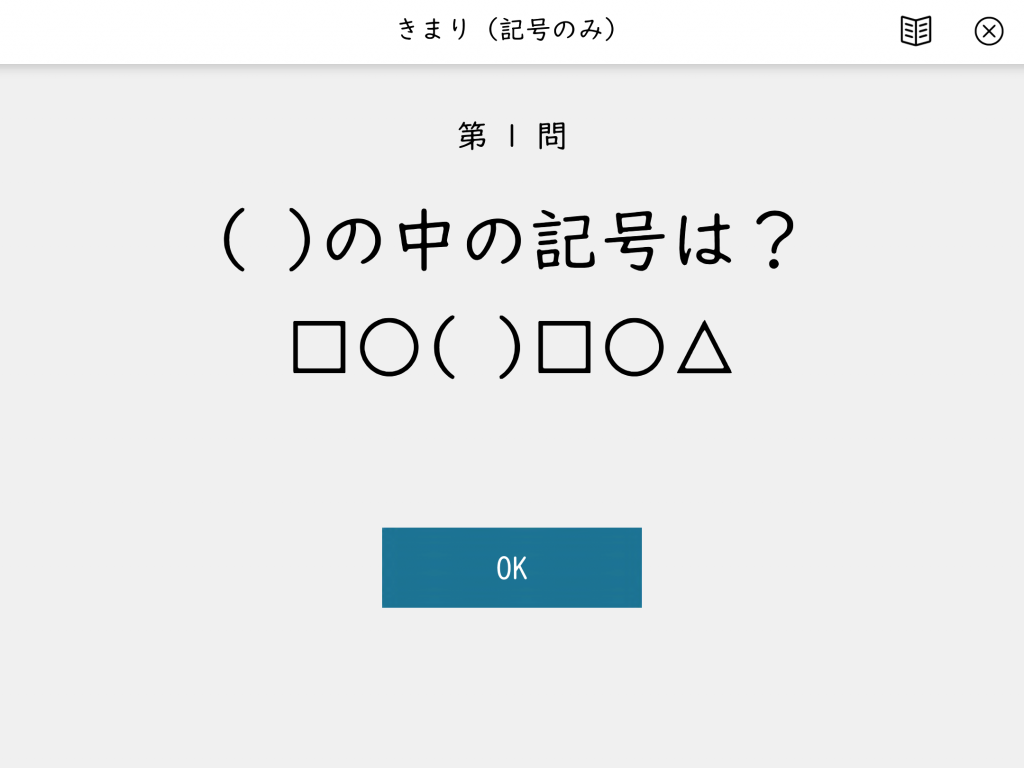

きまり

まとめ

数学試験の対策は、時間配分を意識し、読解力を鍛える必要がある

- 共通テストでは日常を想定した場面設定が出題され、文字数が増加傾向にある

- 読解力が必要な問が出題され、難易度が上がっている

- 2025年から数学Ⅱ・B,Cは試験時間70分、大問6つになる

2021年から始まった大学入学共通テストでは、数学に限らず、知識や処理能力だけでなくより実社会に近い場面設定の問が出題されています。そのため文章が増加傾向にあり、読解力が必要となっています。

暗記や過去問対策にプラスして、速読解力講座で「速く正確に読み解く力」を鍛えて、志望校合格につなげましょう!