【小学生】図形問題が苦手な理由は?克服するためのポイント!

公開日:2025.04.08

最終更新日:2025.04.07

この記事は4805文字です。

約4分で読めたら読書速度1200文字/分。

算数の図形問題は、苦手な子どもと得意な子どもがわかれやすい単元です。

図形は中学生でも扱われる単元ですし、高校入試でも点差が付きやすい単元の一つです。なるべく小学生のうちに苦手意識を持たないようにしたいですね。

ただ、中学受験を考えている場合は早期の対応が必要です。

速ドッグロボ

図形の苦手意識を克服するには?

そもそも図形に対して苦手意識がある場合は、問題を解くだけではなかなか克服できません。まずは図形への考え方を変えてみましょう。

身近なもので図形を探す

図形を問題として捉えていては、頭の中で想像したり、何かに置き換えて考えたりすることが困難です。

図形は「三角形」「四角形」「多角形」「円」と、大きくわけて4種類ありますが、それぞれの違いを理解するために、身近なもので図形を探すことから始めてみましょう。

最初は平面図形から探してみます。三角形、四角形、円が見つかりやすいでしょう。

その中でも三角形は見つけにくいかもしれないので、四角形の中に隠れている三角形を探します。書き込めるものなら線を引いてみたり、定規などで区切ったりするとわかりやすいですね。

「三角形は3つの頂点を直線でつなげた図形」という三角形の特徴を伝えながら探すと、図形の性質も理解できます。

平面図形で探し慣れてきたら、次は立体図形の中に隠れている平面を探してみます。

例えば、テレビやティッシュボックス、部屋の電気や扇風機など、家具や日用品で立体のものを見つけていきます。

平面の次に立体で身近な図形を探すことにより、平面と立体の違いや関連性を自然と認識できるようになります。

身の回りのもので「量感」を身につける

図形の問題の中で見慣れない・使い慣れない単位が出てくると、それらが実際にどのような長さ・大きさ・量なのかが想像しにくいですよね。

長さ・大きさ・量を想像する力を「量感」と言いますが、その量感を身につけるために、身の回りのものと比較する機会を増やすことで量感を理解することができます。

例えば面積で㎡の単位が出てきたときに、「〇〇と同じくらいの大きさかな?」と想像することができれば、問題を考えていく時に答えが大きくずれたりすることを防げます。

初めて出てきた時に身近な例を伝えて、想像できるようにしてあげるといいですね。

ニュース番組でも「東京ドーム○個分」と言われてイメージをするのに似ています。

もの以外だと、料理を作ることも量感を身につける経験につながります。

材料を切る長さや水を入れる量(mL)など、量感を考える工程がたくさんあります。

図形を学ぶという前提ではなく、お手伝いの一貫や料理を楽しむことをきっかけに、量感や図形について考えていく機会と捉えると良いでしょう。

料理をする前の「買い物」でも、金額の計算や産地を知ることなど、図形以外にも役立つことは多くありますよ。

自分で図形を書いて立体化してみる

図形の違いを少し認識できるようになってきたら、自分で図形を書いてみましょう。

ただ、特に小学生低学年の場合は、「図形を書く」ということに対して苦手意識があります。

ドットだけが書いてあるノートに「隣の見本を見ながら同じように書いてみて」と伝えても、自分ではなかなか書くことができないというのが多いです。

書くのが難しい場合は、折り紙や粘土などで図形を作ってみましょう。

いきなり立体を作るより、平面で作ってから、立体になるように仕上げていくと、平面と立体の違いを理解することもできます。

手を動かして図形を作ったり書いたりする経験は、頭の中でイメージする力を育むことができます。

慣れてきたら、方眼紙に展開図を書いて、組み立てていくと、構造や展開したときの形がよくわかるので良いですね。

図形学習のサポート方法

図形学習には、頭の中で想像するよりも、実際に手を動かして図形の特徴や性質を理解することが大切です。

日常でできる図形学習のサポート方法をご紹介します。

視覚的に理解するための工夫

視覚的に理解するためには、空間認識能力を養うことが大切です。

ボールを投げた距離感、買い物に行ったときに袋にどのくらいの量が入るのか、外で見かけた建物の距離や大きさはどのくらいかなど、視覚的に捉えたものを認識してみましょう。

折り紙やブロックで形を作成してみる

折り紙を「折り方」に従ってきれいに折ることも「半分」の概念を知ることができます。

また、ブロックの「完成形」を見ながらそれを作ろうと努力することも良いことでしょう。

それだけでなく、折り紙やブロックを使って、「自由に形を作る」ことも取り組ませたいこととしておすすめします。

自由に形を作っていく過程で、これまでに見つけた図形や形を再現してみることも、形への理解を深めることができるでしょう。

折り紙やブロックを用いれば、図形に楽しく触れながら立体感や空間を捉えることができます。

パズルで遊ぶ時間を増やす

パズルの中でも図形や立体に特化したものがたくさんあり、遊び感覚で図形を身近に感じることができます。

一人で遊べるものから、複数人で遊べるものまで種類も幅広いので、図形に親しみを持つきっかけとして、パズルで遊んでみることをおすすめします。

図形を苦手と感じてしまう理由

図形を苦手と感じてしまう理由は主に3つです。

苦手意識を克服するためにも、苦手な理由を明確にすることが大切です。

空間や平面をイメージしづらい

図形が苦手な理由として「空間や平面をイメージしづらいから」ということが挙げられますが、その原因は空間認識能力の低さです。

空間認識能力は、ある空間の中で自分と物との距離(位置・感覚)や向き、大きさ、形などを認識する機会を増やすことで養われていきます。

日常生活の中でも意識すると、自然と高めることができます。

空間や平面をイメージするには、それぞれの図形の構造を理解することと合わせて、空間認識能力を身につけることも重要です。

図形の成り立ちがわからない

学年が進むにつれて、同じ「三角形」や「四角形」の中でもたくさんの種類が出てくると、それぞれの違いを明確に理解して説明することが困難に感じて、苦手意識に拍車をかけてしまいます。

前述した克服方法を活用して、各図形の定義や性質を理解していきましょう。

定義や性質を理解できると、面積を求めるための式の意味なども自然と頭に入ってくるでしょう。

問題文を理解できない

「問題文を理解できないから」という理由は、図形というよりも国語力に原因があります。

文章を読んで理解することは、国語以外の教科でも必要になる力です。

学年が上がるにつれて文章問題も増え、文章量も長くなってきます。

語彙力や読解力を身につけて、問題文の内容でつまずいてしまう機会を減らしていきましょう。

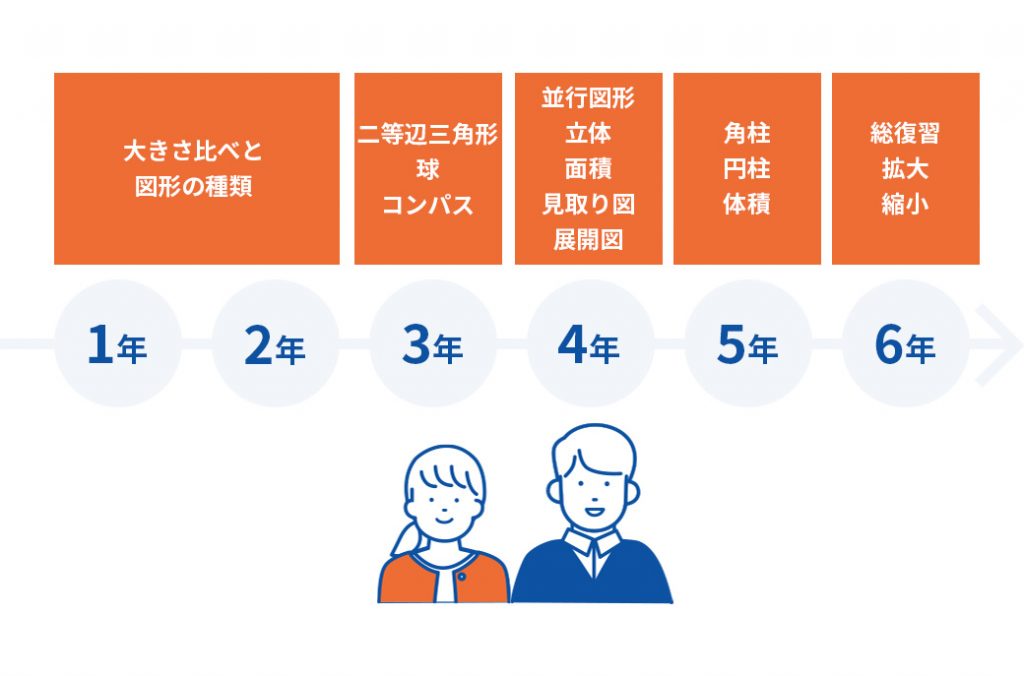

学年別・図形の学習内容について

【小学1・2年生】大きさ比べと図形の種類

1年生では図形の基礎を学びます。

それぞれの図形の形や特徴、どのような構造になっているかなど、算数として図形に触れていく初めての機会です。

図形の基礎を理解した上で、2年生ではさらに具体的に図形を学んでいきます。

三角形や四角形の中のさまざまな図形の形や構造、それぞれの面の形について理解を深めます。

平面だけでなく立体図形の学習が始まるので、図形の名前や辺、頂点などという用語も覚えておくと、3年生になったときに理解しやすくなるでしょう。

【小学3年生】二等辺三角形、球、コンパス

3年生では、二等辺三角形、正三角形、円、球という図形を中心に学んでいきます。

身の回りにあるものを使って、図形の性質を理解していくという問題も出題されます。

また、三角定規やコンパスを使っていくので、うまく使いこなすと算数を楽しいと思える機会を増やしていくこともできます。

また、円、半径・直径、円の中心など、新しい言葉も出てきます。それぞれの言葉の意味を理解して、次学年以降の学習につなげていきます。

【小学4年生】平行図形、立体、平面図形の面積、見取り図、展開図

4年生では今までよりもさらに図形の学習内容が増えます。

見取り図や展開図を作る、分度器を使って角度を測るなど、手を動かしながら図形を理解していく機会が増えていきます。

長さを測ったり、コンパスを使ったりすることの応用学習と、5年生で学ぶ作図にもつながっていきます。

【小学5年生】角柱、円柱、立体図形の体積

5年生では、体積や合同な図形の作図、角柱・円柱の見取り図や展開図を学びます。

また、正多角形の内角の和を求めたり、円周率を使って円周の長さや円の面積を求めたり、これまでの知識を活かすことが増えてきます。

5年生からは今まで学んできた図形の知識を活用しながら解いていく問題が多いです。

つまずくことがあれば、すでに学んできた部分のどこでつまずいているのかを考えて復習しましょう。

【小学6年生】今までの総復習、拡大、縮小

いよいよ6年生です。円の面積や角柱・円柱の体積など、今までに学んできたことを活かしながら解いていく問題ばかりです。

5年生の時と同様に、つまずくことがある場合は今まで学んできた基礎の部分を振り返って学習すると良いでしょう。

意外に初歩の段階でつまずいている子も多いので、1年前の内容に戻るだけでなく、場合によっては2年以上戻ったほうが結果としては近道であるケースも少なくありません。

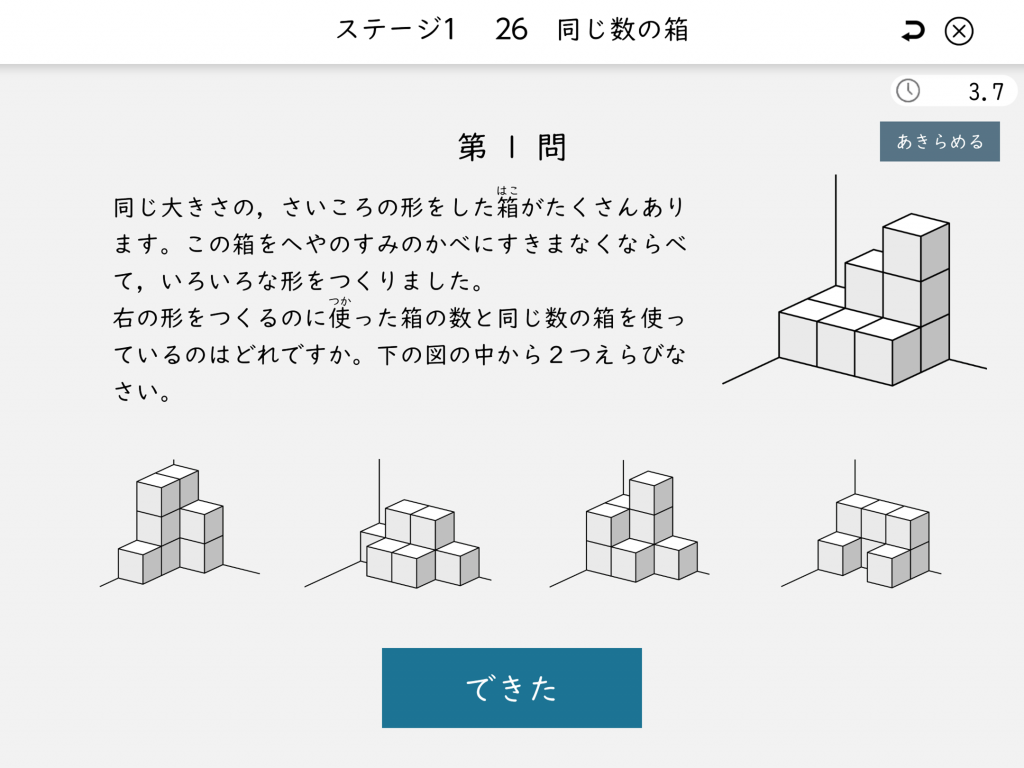

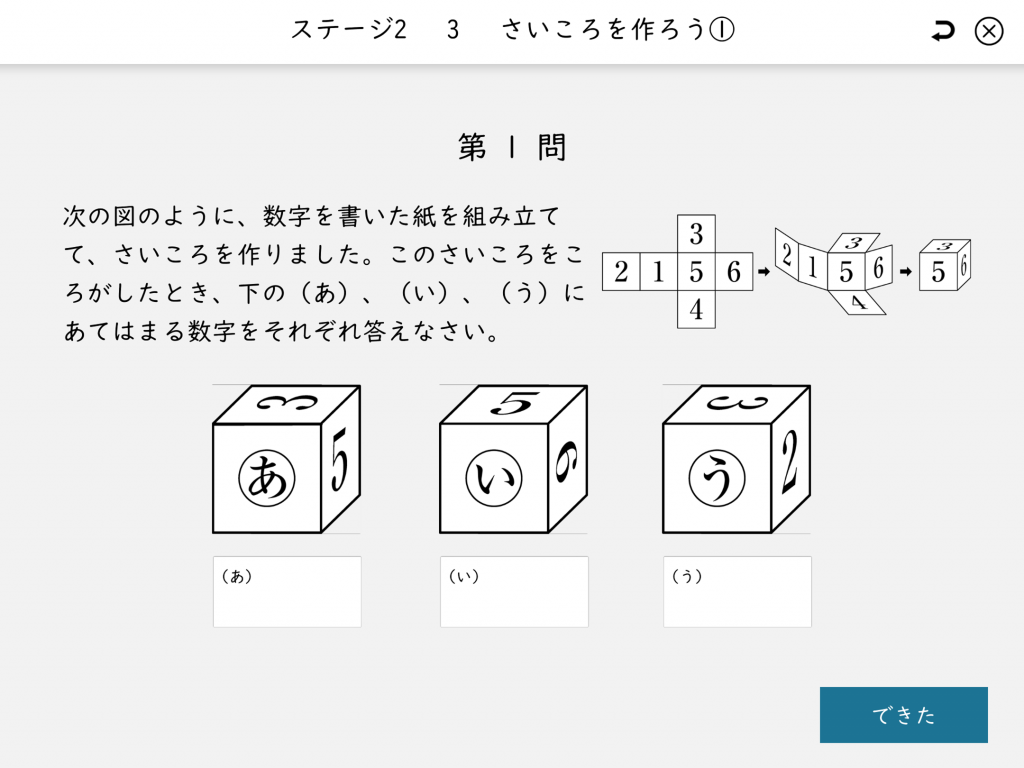

図表問題も実践できる「算数的思考力講座」

日本速読解力協会は2025年春に「算数的思考力講座」をリリースしました。

基礎となる計算を瞬時に処理できる力を伸ばし、その土台をもとに、より高度な思考力問題に挑戦します。

ものの形を認識・想像する力を育むトレーニングも搭載しています。

- 算数的思考力講座【小学生】 思考問題の基本パターンを習得しながら、どのような問題に直面しても、深く考え抜いて解決する力を養成していきます。

- 体験できる教室を探す お近くの教室を検索することができます。

まとめ

図形の苦手意識は早いうちに克服することが大切

- 図形の苦手意識は早いうちに克服することが大切

- 5年生以降はそれまでの学習を活用した問題が出題される

- 積み重ねた知識の活用が多いため、つまずいたポイントは早いうちに克服する

図形問題は想像することで理解できるスピードも一段と早くなります。普段の生活や遊びの中で図形を意識して、書いてみたり作ってみたりすることで、図形の構造や特徴がよくわかり、空間認識能力も身につけることができます。低学年のうちから図形への理解をしっかりと深めて、高学年で点数がとれる分野を目指していきましょう。