小学生の宿題で「意味調べ」をする目的とは?取り組み方も紹介

公開日:2025.03.05

この記事は3904文字です。

約3分で読めたら読書速度1200文字/分。

国語辞典の使い方を授業で習う頃から、宿題で語彙の意味を調べる「意味調べ」の宿題が出ることがあります。

辞典を使わずインターネットで意味を調べてしまっていませんか? 「意味調べ」は語彙の意味を調べる以外の目的や効果があります。

速ドッグロボ

目次

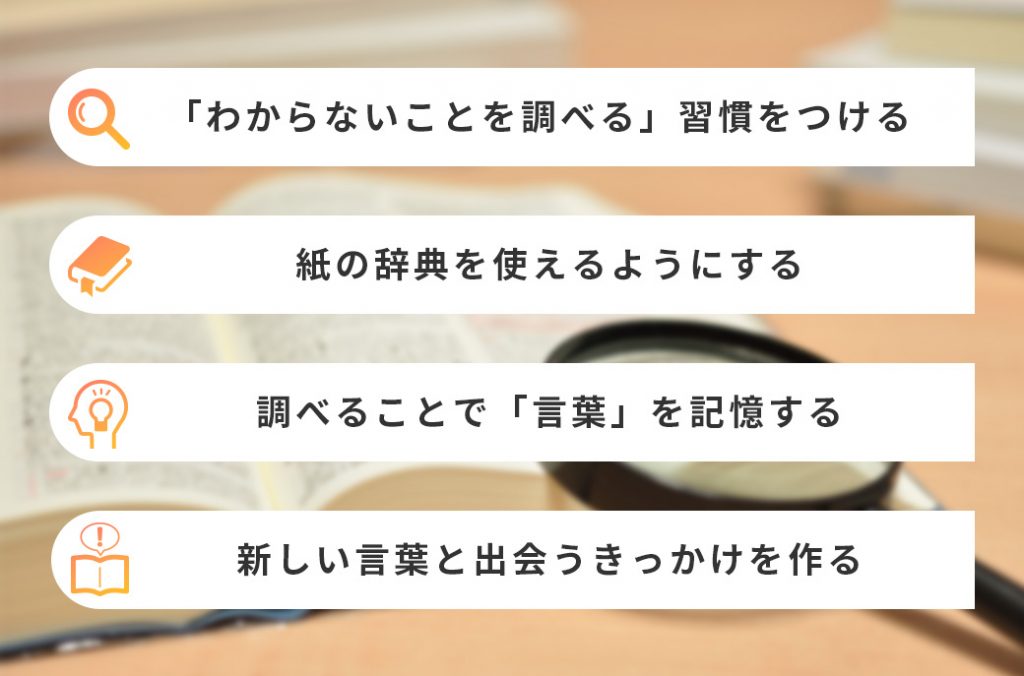

小学生が「意味調べ」をする目的

「わからないことを調べる」習慣をつける

意味調べをする一番の目的は「わからないことを調べる習慣をつける」ことです。

わからないことをそのままにしてしまう癖がつくと、物事に対する興味が薄れてしまう可能性があります。

また、学年が上がるとさらにわからない言葉や表現が増えてしまうので、学習意欲が低下してしまう恐れがあります。

「わからないことを調べる」という習慣は、大人になっても必要な行動になるので、億劫になってしまう前に調べる習慣を身につけていくことが大切です。

紙の辞典を使えるようにする

特に現代の子どもたちは、電子辞書やスマートフォン・タブレットなどを使って調べることが多いため、辞典を使う機会は減っています。

低学年のうちから辞典を使えると、言葉に対する正しい理解を深めることができるので、辞典をひくことが語彙力向上にもつながります。

また、学年が上がって辞典を使う機会が増えた時に、使い慣れていると調べるスピードも早くなるので、学習効率も上がります。

調べることで「言葉」を記憶する

電子辞書やスマートフォン・タブレットで調べると、すぐ知りたい言葉にたどり着くことができて便利ですが、調べる手順が少なく調べたこと自体を忘れてしまうことがあります。

辞典は調べたい言葉にたどりつくまでのプロセスが多いです。

五十音から始まり、同音異義語や漢字など、調べたい言葉を見つけるまでに何度もページをめくりながら探すので時間がかかります。

記憶に残すためには五感を刺激することが良いと言われています。

辞典で言葉を調べる時のページをめくる動作である「触覚」と、言葉を探す時の「視覚」というふたつの五感を刺激することで、辞典で調べた言葉や行為は記憶に残りやすくなるのです。

新しい言葉と出会うきっかけを作る

辞典をひくときは、調べている言葉以外の言葉もたくさん目にすることになります。

同音異義語の言葉や両隣にある言葉、調べている言葉を使った表現方法など、ひとつの言葉からたくさんの新しい言葉や正しい情報を見つけることができます。

それは子どもの好奇心や情報収集力を育むきっかけにもなるのです。

「意味調べ」とは?

そもそも「意味調べ」とはどういう動作を表すのでしょうか?

文字の通り「言葉の意味を調べる」ことで、国語の授業や宿題で出されることが多いです。 国語の教科書には様々な文章が載っています。今まで知らなかった言葉が文章内に使用されていた時に、辞典で調べてノートに記録します。

「意味調べ」がもたらす効果

意味調べがもたらす大きな効果としては「辞典を使うことで自主的に学ぶ姿勢を身につけられる」ことです。

わからないことを調べる、新しい言葉や表現に興味を持つ、調べるという動作から記憶力や集中力が向上する等、意味調べをするだけでも子どもはさまざまなことに取り組んだり、身につけたりしています。

子どもは言葉の意味を調べることで、自ら学びの機会を得ているのです。

大人も日常的に行っている「意味調べ」

大人になってもわからない言葉や表現に出会うことは多々あります。

その時、インターネットで検索して目的が達成したら完了と、実に短い時間で簡単に大人の「意味調べ」は終わることがほとんどではないでしょうか。

付随する他の言葉などに興味を持つことは少ないと思います。

また、キーワードを入れた時やスマートフォンで文字を入力した時など、予測変換で言葉が出てくるため、わからなかった言葉を思い出す機会も減っていることでしょう。

語彙力や記憶力の低下に陥らないためにも、私たち大人もゆっくりと言葉に向き合う必要があるのかもしれません。

「意味調べ」の効果的な取り組み方

せっかく意味調べをするのであれば、意識をして取り組むことをおすすめします。

速ドッグロボ

初めて知った言葉にチェックを入れる

調べた言葉には、マーカーを引いたりしてチェックを入れましょう。

そうすることで、同じ言葉を調べた時に「前にも調べている」ということがわかるので、その言葉を意識的に注意し、覚えておこうという気持ちになります。

また、マーカーで色づけられた言葉を見て「自分はこれまでにたくさん言葉を調べたんだ!」という達成感を感じることもできますね。

調べた言葉を使って日記や簡単な文章を書く

新しく知った言葉を調べるだけでなく、実際に使ってみると、その言葉を使った表現方法や使うタイミングなどが理解できます。

日記が宿題になっている小学校もあるので、意味調べで知った言葉を意識的に使いながら日記を書いてみるのも良いでしょう。

また、初めて知った言葉、意味を書き留めておくためのノートを用意すると、自分だけの辞典が作れるので楽しいですよ。

辞典を使う機会を増やす

辞典に慣れるためには辞典を使う機会を増やすことが一番です。

知っている言葉でも実は自分が思っている以外の意味や使い方があるかもしれないので、気になった言葉は辞典を使って調べるという癖付けをすると良いでしょう。

日常的に辞典を使うことで、わからないことを調べるという行為が自然と身につくので、わからないことをそのままにしてしまうことが防げるのでおすすめです。

語彙力と読解力の関係性

知っている語彙が少ないということは、文章の内容が理解できないということにも繋がります。語彙力は読解に必要な要素のひとつなのです。

そのため、読解力を伸ばすためにも知っている語彙を増やすことは重要なことだといえます。

入試にも重要な読解力

近年の入試や学力テストでは、長文や資料の読み取り、複数人での会話から内容を読み取るという問題が出題されています。

日頃から正しく読み解く力・読解力を鍛えておくことが必要となります。

子どもの語彙力は低下傾向?

子どもは、会話や本を通じて新しい言葉と出会い、その意味や使い方を理解していきますが、その多くの機会は大人とのコミュニケーションです。

しかし、現代では家族や地域の大人とのコミュニティが縮小傾向にあり、大人同士の会話や言葉の表現を聞くことも少なくなっています。

子どもを取り巻く現代の環境が、語彙力の低下につながっている可能性があります。

語彙力と読解力を育てるために

語彙力と読解力をバランスよく効率的に育てるには、文章に触れる機会を増やすことが一番良いです。

その中でも取り組みやすいのが「読書習慣を身につける」ことです。

読書は、読解力や語彙力、思考力や想像力を養うために非常に有効な方法です。

本を読みながら意味調べをすると、辞典も使いこなせるようになりますね!

語彙力を鍛える「新国語講座」

新国語講座では、テスト・入試でよく使われる語彙に絞り、Gakken各書籍より、小学生1200語、中学生1800語、高校生2000語、累計5000語の学習をします。

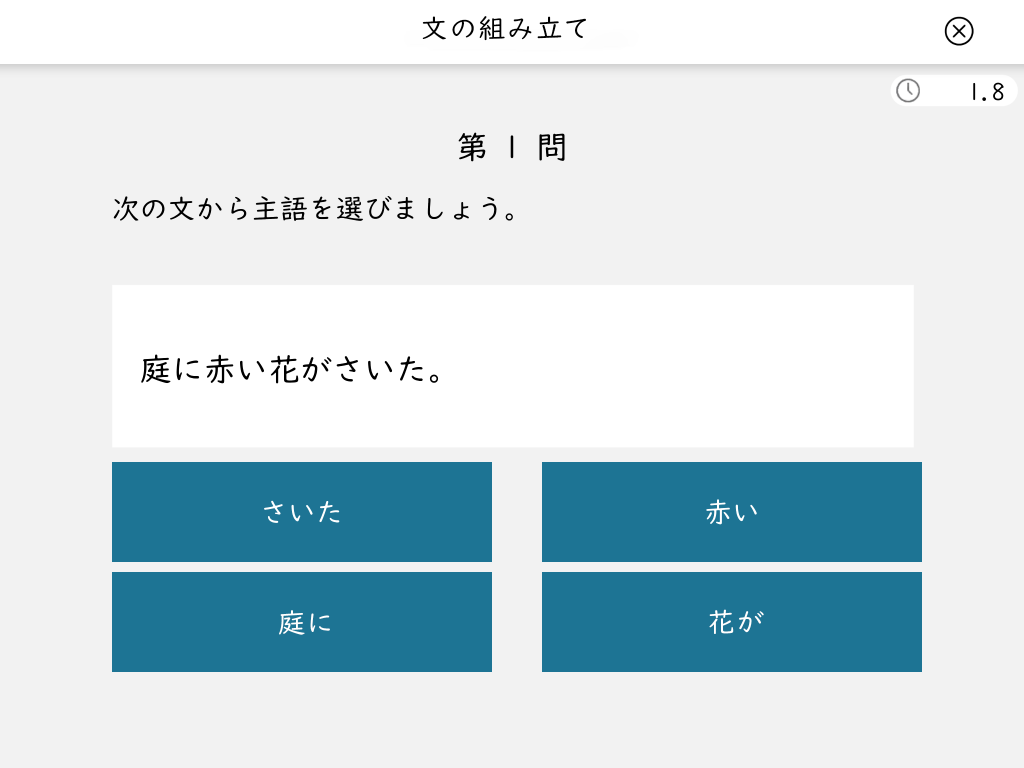

まず一覧で語彙の意味や、例文を確認します。その後、一問一答形式で問題に答え、全問正解することで次のトレーニングに進むことができます。

「語彙力」トレーニングの後には、「文法力」「論理力」のトレーニングが自動で展開。それぞれの力を鍛え、読解力を育成します。

- 新国語講座【小学4年生以上】 小学生向けトレーニングでは語彙累計5,000語、読解力向上につながる文法、基礎的読解力(論理)問題に取り組みます。

- 体験できる教室を探す 新国語講座を体験できる教室を全国から探すことができます。

まとめ

意味調べで辞典を使いこなして、知っている語彙を増やそう

- 意味調べを行うと「わからないことを調べる」習慣ができる

- 意味調べの最大の効果は自主的に学ぶ姿勢が身につく

- 意味調べは語彙力や読解力の向上に大きく影響する

インターネットの検索の利便性やスピードに慣れていると、辞典で調べることは手間がかかり面倒に感じてしまうことも多いでしょう。しかし、辞典を引いて調べたという記憶が語彙力の向上や達成感にもつながります。

できるだけ早い段階で辞典に慣れ、いろいろな言葉と出会い、調べること・知ることの楽しさを感じてもらえると嬉しいです。