音読が子どもにもたらす効果とは?親ができる宿題のサポート方法

公開日:2025.01.15

最終更新日:2025.01.14

この記事は4008文字です。

約3分で読めたら読書速度1200文字/分。

小学生の宿題で多い「音読」ですが、音読をする意味や学習効果はあまり知られていないことが多いですよね。

家事や仕事をしながら、聞き流してしまっている保護者の方も多いのではないでしょうか? しかし、音読が子どもにもたらす効果はとても大きいのです。

今回は音読の効果やサポート方法について解説します。

目次

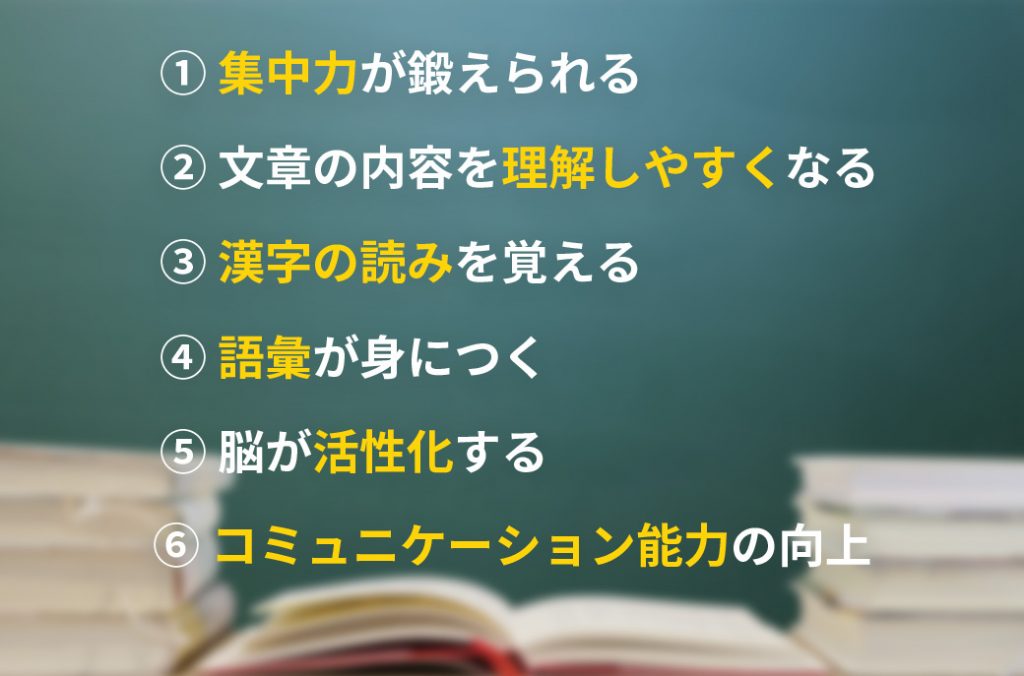

音読が子どもにもたらす6つの効果

特に低学年では積極的に音読をしながら文章を読みますが、音読をすることで得られる効果を6つ紹介します。

集中力が鍛えられる

音読をしているときは文章を声に出して読み進めることに集中します。

文章を目で追ったり、声を出したり、発した声を耳で聞いたりと、音読は同時進行でさまざまなことを行って感じているからです。

自然と集中することができるため、集中力を鍛えられるのです。

文章の内容を理解しやすくなる

黙読は集中力がなければ内容の理解に時間がかかることがあります。

しかし音読は声を出して読むことに集中するので、文章の内容を理解しやすくなります。

単語や文章のまとまり・構成を意識して読むことで読解力を鍛えることにもつながります。

漢字の読みを覚える

音読は声に出して文章を読むので、漢字の読み方を考えないといけません。

黙読だと読めない漢字が出てきたときに読み飛ばしてしまうかもしれませんが、音読では正しい読み方で読み進めなければいけません。

そのため、漢字の読みを覚えることができます。

語彙が身につく

文脈の中で単語を理解することで、使い方が身につき、語彙が豊かになると考えられます。

音読をすることで、単語のニュアンスや用法も理解しやすくなり、実際の会話や文章作成の際に活用できるようになります。

脳が活性化する

音読をすることで、脳の前頭前野が活性化するといわれています。

前頭前野は記憶力や思考力、判断力を司る部分のことで、前頭前野が音読で刺激されることで、活性化し、記憶力も向上します。

前頭前野はワーキングメモリーにも関わってくるため、文章だけでなく、音読は暗記にも最適と言えるでしょう。

コミュニケーション能力の向上

人に伝えることを意識しながら音読をすることで、話し方を学ぶことができます。

声の大きさやスピード、活舌、語彙、さらに感情表現をしながら読むことで、コミュニケーション力を伸ばすことにもつながります。

声を出すことへの苦手意識軽減にもなるかもしれません。

音読ってどんな読み方?

最初に音読の効果をお伝えしましたが、そもそも音読とはどういう読み方を指すのでしょうか。

黙読・朗読と異なる点

音読以外の読み方で、黙読や朗読という読み方がありますが、それぞれの読み方は異なります。

- 音読:声を出して文章を読む読み方のこと

- 黙読:声を出さずに文章を読む読み方のこと

- 朗読:文章を聞く相手を意識しながら、感情を込めて声を出して読む読み方のこと

音読と朗読はどちらも声に出して読む読み方ですが、朗読は「聞く相手を意識しながら感情を込めて読む」ということが加わります。

音読よりも少し難しい読み方ですね。

音読をするときに意識すること

音読の宿題は主に低学年で出されますが、学年問わず宿題として出される学校もあるでしょう。

どうしても長く音読をやっていると、無意識に何も考えずにだらだらと読んでしまうことが多くなりがちですが、音読をするときは「内容を理解しながら読むこと」を意識しなければいけません。

声に出しながら内容を理解することで、何の話を読んでいるのか、どういう意味なのかを考えることができます。

音読を聞く側も子どもが内容を意識しながら読めているか確認するのが良いでしょう。

小学生の宿題で音読をするのはなぜ?

では小学校で音読の宿題が出される理由を探ってみましょう。

内容を理解するため

小学校の宿題で音読をする理由として、まず挙げられるのが「内容を理解するため」です。

前述の通り、音読をすることで話の流れや語彙の意味を意識して考えるようになります。

さらに文章の区切りや構成もわかってくると、話の展開をつかみやすくなります。

音読は文章の内容理解力を高めるために、必要な学習方法なのです。

読解力向上を目指すため

音読で語彙力や読解力が高まるとお伝えしましたが、国語以外の科目での文章問題や読解が必要な問題にも語彙力や読解力は必要な力です。

音読でそれらを鍛えることで、国語以外の科目にも活かせることができるのです。

黙読の練習のため

黙読は「声を出さずに文章を読む読み方のこと」ですが、黙読は音読の次のステップなので、黙読ができるように音読を練習する必要があります。

音読で内容を理解しながら読み進める力を身につけることができたら、黙読への移行もスムーズです。

黙読をすることで読書量や読む速度もアップするので、学習でも効果を感じることができるでしょう。

声をしっかり出せるようにするため

音読で話し方を学べるとお伝えしましたが、音読をするときには伝わりやすい声のボリュームで読むことが求められます。

相手が聞き取りやすい声の大きさやトーン、速さを意識することで、声をしっかり出す訓練にもつながるのです。

音読の効果を高める家庭でのサポート方法

子どもが音読に苦手意識を持たないためにも、家庭でサポートすることも大切です。

うまく読めなくても注意しない

文章を読むこと自体に慣れていない低学年や読むことが苦手な子どもは、読み間違えたりつまずいたりしてスムーズに読めないことが多いでしょう。

しかし、その時に叱ったり注意したりするのは逆効果です。

うまく読めない、嫌だという気持ちが先行してしまい、脳の活性化につながりません。

温かく見守りながら、音読で聞く話を楽しんで、うまく読めたところや表現できたところを伝えると、子どもも音読に対して前向きな気持ちで取り組むことができるでしょう。

しっかりと向き合って聞く

どうしても家事や仕事をしながら音読を聞いてしまうという保護者もいると思います。

しかし、音読の時は一度手を止めて、子どもの音読を聞く姿勢をとりましょう。

子ども側も「聞いてもらっている」と感じることで、読むことへの集中力やモチベーションも高まるので、音読の効果も向上します。

音読した内容について質問する

音読は内容を意識しながら読むことが大切なので、それができているかを確認するためにも、音読が終わった後に内容について質問すると良いでしょう。

物語文を読んだときに子どもが読み方を変えた部分があった場合は、理由もたずねてみてください。

内容を一緒に考えることで読解力も高まって音読も楽しくなるので、ぜひ試してみてくださいね。

子どもが前向きになる声がけをする

「上手く読めたね」という声がけ以外にも、声の大きさや抑揚といった表現の部分や読むスピードなどについて前向きなフィードバックをすると、子どもも自信がついて音読がもっと楽しくなります。

具体的に何が良かったかというのを伝えることを意識して、声がけをしましょう。

速読解力講座のご紹介

日本速読解力協会の提供する「速読解力講座」では、幼児や低学年でも取り組める音読トレーニングも搭載しています。

速く正確に読み解くために必要な力を鍛えるための脳トレも豊富に収録しているので、楽しく取り組むことができます。

- 速読解力講座(年長・小学生低学年) 音読やなぞり読みなど、読む力に合わせたトレーニングを搭載。豊富な脳トレで楽しみながらゲーム感覚で速読解力を鍛えることができます。

- 体験教室検索 全国の開講教室からお近くの教室を探すことができます。

まとめ

音読には良い効果がたくさん!家庭でも楽しみながらサポートしましょう

- 音読は脳の活性化や集中力UPにも効果的

- 内容を理解しながら読むことで、語彙力や読解力向上につながる

- 効果を高めるために家庭でのサポートも大切

音読は文章をスムーズに読むためだけでなく、脳の活性化や集中力、読解力など子どもが持っているたくさんの力を高める効果があります。音読に対して苦手意識を持たないために、低学年のうちから家庭でサポートをすると良いでしょう。

音読のフィードバックは子どものモチベーションUPや自信にもつながります。親子のコミュニケーションの時間としても、音読をぜひ活用してくださいね。

監修

安田 哲

一般社団法人 日本速読解力協会 理事

約20年間にわたり首都圏大手進学塾の現場の最前線で、英語・国語を中心に指導。中学受験・高校受験の難関校への多数の合格者を輩出。科目の内容の指導だけでなく、家庭学習管理、生徒・保護者の皆様との面談を多数行う。大学院では言語学を専攻、英語以外の言語に関しても幅広い知識を有する。