子どものメタ認知とは?育てるためにできること

公開日:2024.12.25

この記事は3944文字です。

約3分で読めたら読書速度1200文字/分。

未来を生きる子どもたちに必要な力のひとつとして「メタ認知」が注目されています。

学習指導要領にも含まれている用語で、重要性が高まっています。

速ドッグロボ

目次

メタ認知とは

「メタ認知」とは、「自分の考えや感情、記憶、判断といった認知活動を客観的に理解する」ことです。

メタ認知は、自分を客観的に理解すること以外にも、自分を制御したり、落ち着いた判断や行動ができたりする能力も含まれていて、それらをあわせて「メタ認知能力」と呼ばれています。

学習指導要領でも紹介されている「メタ認知」

「メタ認知」は、2020年度から実施されている小学校の学習指導要領内「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」の項目で、以下のように説明されています。

資質・能力の三つの柱のうち、「学びに向かう力、人間性等」は児童生徒が「どのように社会や世界と関わり、よりよい人生を送るか」に関わる資質・能力であり、他の二つの柱をどのような方向性で働かせていくかを決定付ける重要な要素です。具体的には主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力や、自己の感情や行動を統制する力、よりよい生活や人間関係を自主的に形成する態度等があり、自分の思考や行動を客観的に把握し認識する、いわゆる「メタ認知」に関わる力を含むものです。

つまりメタ認知は、いわゆる「学力」に直結する要素ではないものの、子どもたちの成長過程だけでなく生活にとってもきわめて大切な力であると考えられていることがわかります。

「メタ認知」が芽生えるタイミング

メタ認知が発達していく過程では「実行機能」という脳のはたらきが大きくかかわっています。

実行機能とは、「自分で定めた目標に向かって行動したり考えたりする機能」のことで、3歳から6歳ごろに発達すると言われています。

「人の気持ちを想像する力」や「自分の考えていること、気持ちを言葉で表現する力」も実行機能と同じ3歳ごろから成長するので、メタ認知が芽生えるのは、3歳から6歳にかけてと言われています。

さらに芽生えたメタ認知の力が伸びるのは、小学校高学年ごろだと考えられています。

相手の表情や反応を見て行動や言葉を変えたり、勉強をしているときに「どこがわからないのかな」「何について答えたら良いのだろう」という判断ができるようになったりしていくのも、メタ認知の力が伸びていることによる変化だと考えられます。

メタ認知は子どもに必要な能力

速ドッグロボ

例えば「やりたくないこと」「気が進まないこと」に直面したとき、「嫌だな」という気持ちを持ち続けたり、取り組むことをやめたりということは、誰にでも経験があるのではないでしょうか。

大人になってからでも経験がある方もいると思います。

そのような場面で、自分自身の行動を客観的に見ることができれば、「どうしてやりたくないのかな」「うまく取り組める方法はあるだろうか?」と落ち着いて考えることができますよね。

これは感情がコントロールできているため、問題の対処方法を冷静に考えることができているのです。

メタ認知が高い子どもの特徴とは

メタ認知が高い子どもの特徴から、メタ認知が高いことのメリットを考えていきましょう。

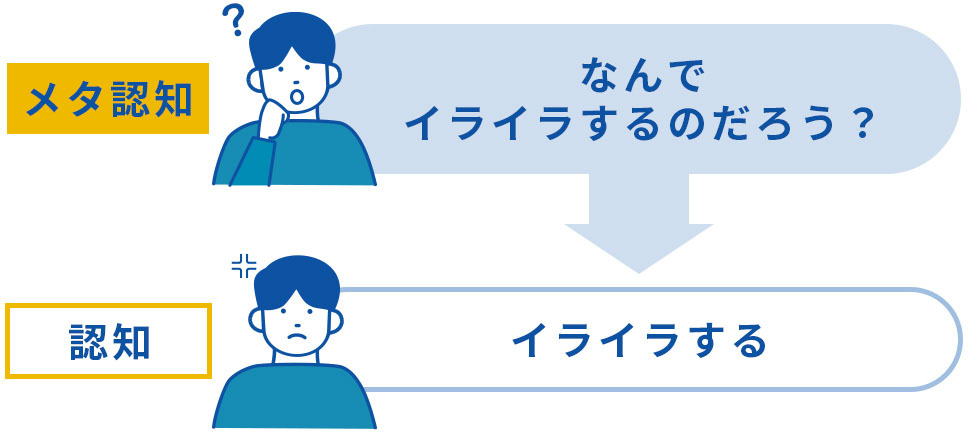

自分の感情をコントロールすることができる

怒りや不安、心配といった感情が湧き出たときに、感情のままに行動してしまったら、失敗につながってしまうこともありますよね。

メタ認知が高いと、そのような感情が湧いたときに「なんでイライラしているのかな」「どうやったら落ち着いて考えられるだろうか」と自分の感情を客観的に考えることができるので、冷静になることができます。

その結果、感情に振り回されることもなく、自分をうまくコントロールできます。

特に子どもは感情に向き合うことやコントロールすることは難しいので、怒ったり不安になったりしたときに、自分がなんでそんな状況になっているのかを考えることから始めてみると、次に起こすべき行動を冷静に考えることができるようになるでしょう。

問題解決力がある

感情のコントロールが身につくと、自分で冷静になることができるので、何か問題に直面したときでも解決方法を落ち着いて考えられます。

日常生活の中で起こる突発的な出来事や失敗したときでも、次はどうしたらよいか、何か解決策はないか等を考えて行動することができるので、次に起こすべき行動を判断できます。

抱えている問題や悩みを自分ひとりで解決しようとせずに、誰かに協力を求めたり、相談したりという判断もできるようになるので、慌てたりあきらめたりということがなくなります。

先を見据えて取り組むことができる

感情のコントロールにもつながるところではありますが、「やりたくない」という感情や気分に振り回されることがないので、「今なぜこれをやらないといけないのか」を考えて、先を見据えながら取り組むことができます。

問題を間違えたときも、間違えだけで終わらせずに、なぜ間違えたのかを分析して次につなげようという行動にうつすことができます。

この力は学力にもつながると言えるでしょう。

子どものメタ認知を育てる方法

メタ認知は人がもともと持っている力のひとつです。

それを育てていくために家庭でできる方法をご紹介していきます。

日常の中でできる範囲で取り組んでみてくださいね。

自分自身の感情に気づく

特にイライラしているときは、感情に流されて行動することが多く、それ故にうまくいかないということがあります。

そのようなときは、その感情になった原因や理由を考える習慣を身につけるようにしてみましょう。

感情を客観的にとらえることで、冷静に向き合うこともできます。

ただいきなり習慣づけるのは難しいので、子どもと会話をし、まずは「イライラ」や「怒っている」という感情に自分で気づかせることから始めていきましょう。

それができてから、その感情をもたらした原因について分析を進めていきます。

話しながら紙に書き出すと客観的に考えやすいだけでなく、一緒に考えるきっかけにもなります。

原因がわかったら、解決策を探っていきます。

「どうすればイライラや怒りがおさまるのか」というところまで考えることが、客観的な視点をもって考えるということにつながります。

行動することの目的を考える

例えば勉強するときに「なぜ勉強するのか」「学ぶことによって何を身につけることができるのか」という目的を意識すると、自身の行動を客観的に考えることができます。

特に宿題は「やれと言われたからやる」「遊びたいから早く終わらせる」という短期的な目的になりがちです。

「学校で習ったことを理解できているか確認するため」「知識を定着させるため」と伝え、特に低学年のうちはサポートをしましょう。

勉強だけでなくやるべきことがある場合、目的や取り組み方を考えながら進めていくと、途中でつまずいたとしても冷静に判断し、自分の気持ちのコントロールができやすくなります。

人の話を聞く大切さを伝える

メタ認知能力を高めるために、自分以外の考えや視点があることを理解することも大切です。

いろいろな考えかたや視点に触れることで、視野が広くなることはもちろん、自分がどのような考え方なのかを客観的に知ることもできます。

まずは人の話を聞くこと、そしてその大切さを伝えることから始めていきましょう。

子どもの話を最後までしっかりと聞くことを心がけると、子どももその姿勢を真似るようになります。

まとめ

メタ認知は自分を客観的に見る力!日常生活の中でも育てられる

- メタ認知とは「客観的に自分自身をとらえること」

- メタ認知が高い子どもは感情に左右されず行動することができる

- 普段の行動や感情を意識することでメタ認知を育てることができる

メタ認知を育てるには、まず自分の感情に向き合うこと、そして感情に左右されずに原因や解決策などを冷静に考えられる視点を持つことが大切です。客観的な視点で自分の考えや感情を考えられるようになると、問題や失敗という壁にぶつかったとき、的確な 判断をして行動にうつすことができます。

家庭で子どもの行動を一緒に振り返るなどして、普段から客観的視点を持てるように取り組んでみてくださいね。

監修

安田 哲

一般社団法人 日本速読解力協会 理事

約20年間にわたり首都圏大手進学塾の現場の最前線で、英語・国語を中心に指導。中学受験・高校受験の難関校への多数の合格者を輩出。科目の内容の指導だけでなく、家庭学習管理、生徒・保護者の皆様との面談を多数行う。大学院では言語学を専攻、英語以外の言語に関しても幅広い知識を有する。